불법추심 구속기소 0.8% 불과… 대부분 ‘솜방망이 처벌’ [심층기획-탐욕의 금융]

페이지 정보

본문

변호사

◆솜방망이 처벌… 실형률 10%도 안 돼

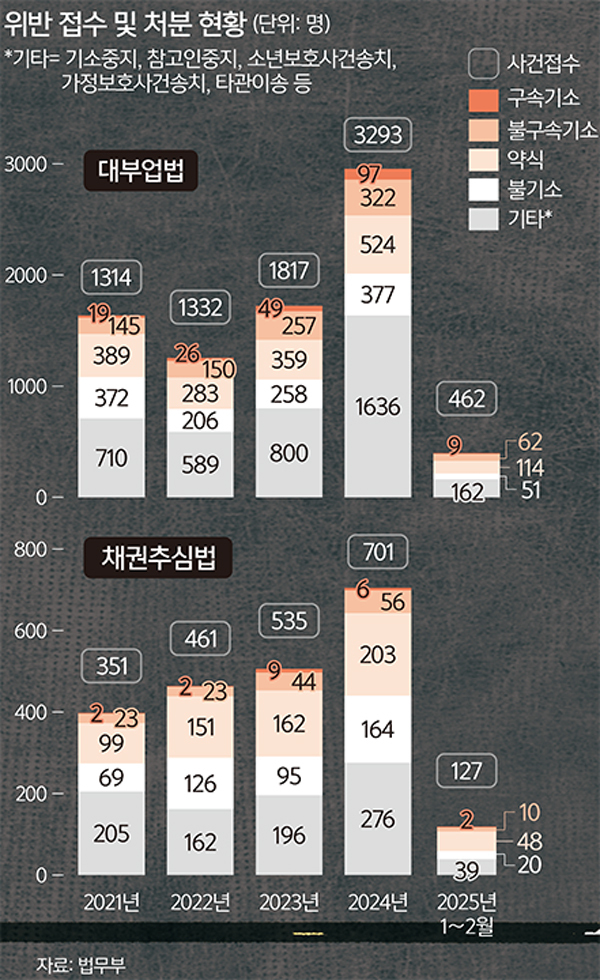

대부업법 위반과 채권추심법 위반으로 경찰이 접수한 사건은 매년 급증하는 추세다. 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)과 어려워진 내수로 자영업자 등 서민대출이 급증하면서 이들을 겨냥한 불법사금융 범죄가 증가했다. 높은 은행 문턱을 넘을 수 없는 이들에게 손을 내미는 곳은 온라인상에서 1분 만에 대출이 가능하다고 홍보하는 미등록 대부업체다. 불법채권추심의 피해자로 쉽게 전락할 수밖에 없다.

13일 법무부의 대부업법 및 채권추심법 위반 사건처리현황에 따르면 2021년 1314건이던 대부업법 위반 사건은 지난해 3293명으로 150.8%, 같은 기간 채권추심법 위반은 701명으로 122.54% 각각 급증했다. 올해 들어선 두 달 만에 각각 462명과 127명에 대한 사건을 접수했다.

하지만 지난해 수사기관이 접수한 채권추심법 관련 사건 중 구속기소된 피의자는 6명으로 0.8%에 그친다. 대부업법 위반 사건의 구속기소 피의자는 2.9%(97명)로 3%가 채 되지 않는다.

대법원 사법연감에 따르면 2019∼2022년 4년간 대부업법 위반으로 기소된 사람 중 실형은 9.1%에 불과한 것으로 나타났다. 벌금형과 집행유예가 각각 약 39%를 차지했다. 10명 중 9명은 솜방망이 처벌로 나와 다시 불법대부업체를 만들고, 조직을 구성해 불법사금융 범죄를 다시 저지를 수 있는 구조다.

대부업법 위반 재범률에 대한 정확한 통계 자료는 쉽게 찾아보기 어렵다. 다만 방씨의 사례처럼 대부업법 위반은 마약이나 도박범죄와 같이 재범 가능성이 상당히 높다는 게 업계의 일반적인 인식이다. 무등록 대부업 또는 불법채권추심과 관련된 위반 행위는 조직적인 경우가 많고, 이익을 위해 반복적으로 범행을 저지르는 경우가 다수다.

불법사채로 벌어들인 수익을 환수하는 건 더 어렵다. 현행법으로 법정 상한(연 20%)을 초과한 이자만 범죄수익으로 추징할 수 있어 불법사채를 하다 걸려도 빌려준 돈뿐 아니라 이자도 20%까지 보장받는다.

◆대부업법 개정으로 처벌 강화… 등록제는 한계

불법사금융 문제가 확산하면서 대부업 등록 기준 상향, 불법사채업자 처벌 강화 등을 핵심으로 하는 대부업법 개정안이 지난해 12월 국회를 통과한 후 7월부터 시행될 예정이다. 불법사채업자의 대부계약은 이자 전체를 무효화하고, 벌금 최고형도 10배 상향해 기존 5000만원 이하에서 5억원 이하로 올렸다. 법정 최고금리 위반 시 벌금도 기존 3000만원 이하에서 2억원 이하로 대폭 상향했다.

21년 전 개정된 현행 대부업법은 일본 등 선진국과 비교해 허술하다는 비판을 받았다. 현행 대부업법은 1000만원의 자본금과 10시간의 협회 교육을 이수하면 된다. 자격시험은 없고 미등록 대부업체 운영 시 징역 5년, 불법고금리 사채의 경우 징역 3년을 최고형으로 규정하고 있다.

개정안은 등록대부업체의 등록요건에서 자기자본 요건을 현행 1000만원에서 1억원으로, 법인의 경우 현행 5000만원에서 3억원으로 상향 조정하는 데 그쳤다. 일본의 경우 대출업무에 3년 이상 종사하고 5000만엔에 달하는 자본금을 영업 중 유지하도록 하는 등 까다롭게 규제하고 있다. 특히 일본에서는 대부업 자격시험에 합격한 직원이 상주하도록 의무화하고 있다. 이 자격시험 합격률은 30%가 채 되지 않는다. 미등록 대부업을 할 경우 징역 10년을, 불법고금리 사채까지 할 경우 징역 5년이 더해진다.

김치라 민생연대 변호사는 “현재는 특정 조건만 충족하면 누구나 대부업을 할 수 있는 등록제로 운영되는데, 인·허가제로 바꿔야 한다”며 “불법사채 피해자를 비난하는 게 아니라 가해자들에게 초점을 맞추는 방향으로 사회적 인식을 개선해야 할 필요도 있다”고 지적했다.

차상진 불법사채피해회복센터 변호사는 “금융기관들의 ‘묻지마 대출’과 대포통장, 대포폰, 사회관계망서비스(SNS)를 통한 대출광고 등 총체적인 문제를 함께 근절해야 불법사금융 피해가 없어질 것”이라고 설명했다. 그는 이어 “수사기관이 영장을 받는 데만도 한 달 시간이 걸린다”며 “피해자들이 착취당한 대출이자를 지키고 피해자를 양산하지 않기 위해선 계좌동결조치 등을 수사기관에서 발 빠르게 진행해야 한다”고 설명했다.

김건호·박미영·김병관 기자